秋田県では連日のようにクマの出没が続き、人身被害も相次いでいます。

ついに鈴木健太知事は、クマ対策として自衛隊の派遣を要請しました。

ただし、その支援内容は「駆除」そのものではなく、罠の設置や見回り、駆除個体の輸送や解体処理といった後方支援に限られています。

一方で、「なぜ自衛隊が直接クマを撃たないのか」「銃の扱いに慣れた組織なのに」といった声も高まっています。

しかし実際には、自衛隊が野生動物の駆除に関わるには、さまざまな法的制約があるのです。

ただし、過去には自衛隊や旧軍が実際に“害獣駆除”に出動した事例も存在します。

今回は、その歴史を振り返りながら、クマ被害に対して自衛隊が出動できるのかを考えてみましょう。

自衛隊はクマ被害に出動できるのか?法的な仕組み

まず、自衛隊が出動できる根拠は「自衛隊法」に定められています。

しかし、クマ被害のようなケースではその適用は非常に限定的です。

自衛隊法と鳥獣保護法の“壁”

自衛隊法第83条は、「災害派遣」に関する条文です。

地震・洪水・火災などの災害が発生した際に、人命や財産を保護するために自衛隊が出動できると定めています。

しかし、「クマの出没」は災害には分類されないため、基本的には災害派遣の対象外です。

また、「鳥獣保護管理法」によって、野生動物の捕獲や駆除は自治体や猟友会の業務とされています。

したがって、自衛隊が直接クマを撃ったり、駆除したりすることは法律上できません。

鈴木知事が要請した支援内容も、あくまで後方支援にとどまっています。

知事自身が元自衛官であるため、この法的な線引きを十分理解した上での要請とみられています。

過去には自衛隊が動物を駆除したことがある?歴史的な事例

実は、かつて自衛隊や旧日本軍が野生動物の被害に対応した事例がいくつかあります。

その中には、現在では考えられないような“作戦規模”のものもありました。

1961年:松前地方で海上自衛隊がヒグマ駆除を実施

1961年9月、北海道南部の松前地方で農作物を荒らすクマが相次ぎ出没しました。

この被害を受けて、海上自衛隊函館基地隊から3名の隊員が派遣され、5日間にわたりヒグマの駆除活動を行いました。

目的は「農業被害の軽減」とされており、銃器を使用した正式な駆除活動として記録に残っています。

1962年:標津町での大規模ヒグマ駆除作戦

1962年、北海道標津町古多糠地区では、クマの出没が頻発して住民が外出できないほどの状況になっていました。

これを受け、陸上自衛隊第5師団から**隊員27名と特車2両(対空自走砲)**が派遣され、町のパトロールや児童の送迎などを実施しました。

さらに、毒餌を設置してクマの行動を追跡し、隊員25名が半径200メートルの範囲を包囲。

匍匐前進で接近した隊員2名が、約30メートルの距離から小銃と散弾銃でヒグマを射止めることに成功しました。

これは、日本で確認されている中でも数少ない「自衛隊による正式なヒグマ駆除」とされています。

1971年:遭難捜索中のヒグマ射殺

1971年5月、北海道十勝地方の芽室町で自衛隊機が遭難した際、捜索活動中の隊員がヒグマと遭遇しました。

このとき隊員は身を守るために小銃を使用し、ヒグマを射殺したと記録されています。

このケースは「駆除」ではなく「自己防衛」として扱われました。

トド駆除とシカ対策:自衛隊が関わった“害獣との戦い”

北海道では、クマ以外の害獣に対しても自衛隊が協力した例があります。

1967年:日高地方の「トド駆除作戦」

出典元:https://todosan.exblog.jp/24160501/

1967年、北海道日高新冠町では、漁業被害をもたらすトドの大量発生が問題になっていました。

トドは体長3メートルを超える大型の海獣で、気性が荒く、漁網を破壊したり魚を奪ったりするため「海のギャング」とも呼ばれていました。

この状況を受け、陸・海・空の3自衛隊が連携してトドの駆除に協力します。

陸上自衛隊は射撃訓練を名目に37mm・40mm機関砲を使用、航空自衛隊のF-86F戦闘機は上空から機銃掃射を行い、海上自衛隊は魚雷艇から機関銃を発射しました。

まるで“実弾演習”のような大規模作戦でしたが、最初の一斉射撃でトドが逃げてしまい、実際の駆除効果はほとんどなかったといわれています。

それでも、この活動は数年間続き、地元では「春の風物詩」として話題になりました。

2011年:「白糠の夜明け作戦」エゾシカ捕獲支援

出典元:https://soramaga.com/ezoshika/

2011年2月、北海道白糠町ではエゾシカの個体数増加による被害が深刻化していました。

この対策として、北海道庁と陸上自衛隊北部方面隊が連携し、**「白糠の夜明け作戦」**を実施します。

出動したのは隊員約40人、車両約20両、ヘリコプター2機を含む大規模な体制でした。

自衛隊は捕獲そのものではなく、ヘリによる監視、捕獲個体の搬送、生息調査を担当しました。

初日はヘリの音でシカが逃げてしまい捕獲ゼロでしたが、翌日には25頭の捕獲に成功しています。

この取り組みは、自治体と自衛隊の協力による「野生動物管理モデル」として評価されました。

日本に生息する2種類のクマ ― ツキノワグマとヒグマ

日本に生息するクマは大きく分けて ツキノワグマ(本州・四国) と ヒグマ(北海道) の2種類です。

どちらも人間との遭遇が増えていますが、その生態や危険度には大きな違いがあります。

ツキノワグマ(本州・四国)

出典元:https://zoo.city.kyoto.lg.jp/zoo/animals/u_thibetanus

-

学名:Ursus thibetanus japonicus

-

分布:本州と四国の山地(九州では絶滅したとされる)

-

体長・体重:体長約120〜150cm、体重はオスで60〜100kg前後

-

特徴:胸に三日月型の白い模様(=「月の輪」)があるのが名前の由来です。

-

性格・行動:基本的には臆病で、人間を避ける傾向があります。

ただし、ドングリなどの餌が不足すると人里に出てくることがあり、秋から冬にかけての出没が増えます。 -

被害傾向:農作物の食害、養蜂被害、民家周辺への侵入など。

近年は長野県・秋田県・福島県など東北・中部地方で目撃が急増しています。

ヒグマ(北海道)

出典元:https://www.sbbit.jp/article/cont1/36936

-

学名:Ursus arctos yesoensis

-

分布:北海道全域

-

体長・体重:体長約180〜220cm、体重はオスで200〜400kgに達する大型種

-

特徴:世界的に見ても非常に大きく、パワーも圧倒的。

前脚の筋力が強く、走るスピードは時速50kmを超えることもあります。 -

性格・行動:縄張り意識が強く、母グマは子連れの際に非常に攻撃的になります。

過去には「三毛別羆事件」(1915年)など、複数の死亡者を出す深刻な事故も発生しました。 -

被害傾向:畜産・農作物被害、登山者や林業関係者への襲撃。

北海道では毎年のように人身被害が報告されています。

なぜクマ被害が急増しているのか?

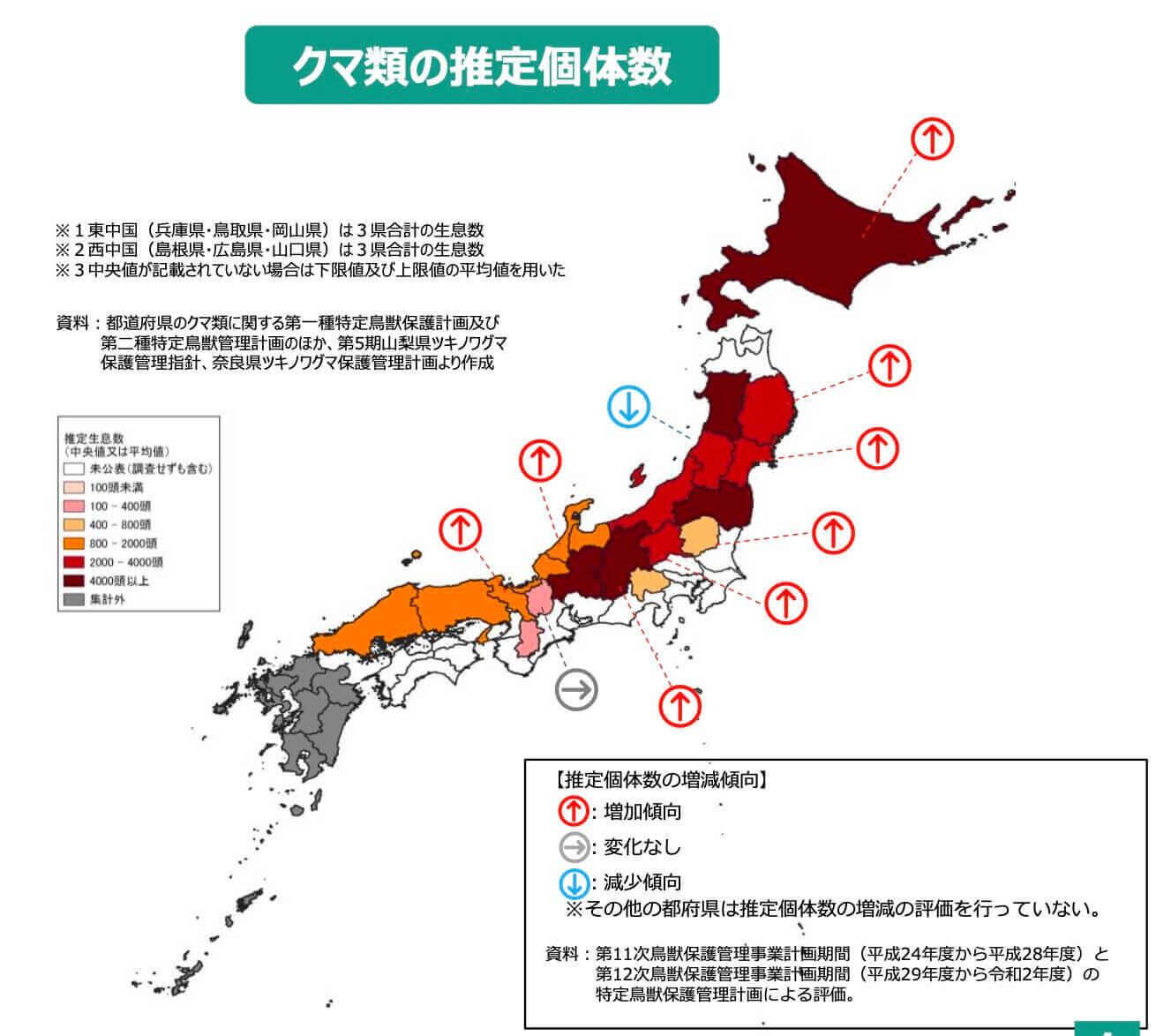

日本全体で個体数は増加傾向です。近年のクマの増加出没増加には、主に次の3つの要因があるとされています。

出典元:平成24〜28年度と平成29〜2年度の比較

(出典:環境省「クマ類の生息環境、および被害状況について」)

-

ドングリ不作などの食糧不足

気候変動によって山の木の実が実らない年が続き、クマが人里に下りてくるようになっています。 -

過疎化と里山管理の崩壊

人の手が入らなくなった里山が、クマの行動範囲と重なってきています。 -

ハンターの減少

狩猟人口が減少し、野生動物の個体数を調整する仕組みが機能しなくなっています。

自衛隊を「使えばいいのに」という声と現実

実業家のひろゆき氏は、「自衛隊でもなんでも使えば良いのに」とSNSで発言し、賛否両論を呼びました。

「自衛隊は国防組織であり、害獣駆除は任務ではない」

「でも人命が失われている以上、誰かが守るべきだ」

という意見が対立しています。

この議論の背景には、都市部と地方の温度差があると指摘されています。

都会ではニュースの一つに過ぎませんが、地方では「日常の危険」として直面しているのです。

私の住んでいる地域でも、スーパーにクマが侵入してけが人が出たり、玄関を開けたらクマがいて襲われたという事例がありました。

子どもたちの登下校も危険なため、保護者が送り迎えをせざるを得ない状況が続いています。

今後のクマ対策に求められる現実的な方向性

自衛隊の出動はあくまで後方支援にとどまっています。

法的な制約や専門的な訓練の必要性を考えると、現実的に「自衛隊がクマを撃つ」という対応はすぐには難しいのが現状です。

しかし、現場で日々クマの脅威にさらされている地域の人々にとっては、そんな理屈よりも命の安全が最優先です。

実際、私の住む地域でも、スーパーにクマが侵入してけが人が出たり、玄関を開けたらクマが立っていたという話があり、子どもたちの登下校も送り迎えが欠かせません。

クマが出る地域では、「殺人犯が近くにいるようなものだ」と感じる人も少なくありません。

そのため、自衛隊でも警察でも構わないから、法改正を含めて早急に対応してほしいというのが、現場の切実な声です。

そのうえで、ただ駆除するだけでなく、再び同じ被害を繰り返さないようにするための仕組みづくりが必要です。

そこで注目されているのが、**長野県箕輪町が導入した「ゾーニング」**という取り組みです。

ゾーニングという新たな試み:人とクマの“境界線”を明確にする

長野県箕輪町では、今年6月に「ゾーニング」という新たな取り組みを導入しました。

これは、クマの生息域と人間の生活圏を地図上で線引きし、その間に「緩衝地帯(バッファーゾーン)」を設けるというものです。

「地域の皆さんに協力してもらい緩衝地帯を作ってきたことや、木の実などの熊の誘引物を除去してきたこと、リンゴなどの農地に入らないようにしてきた効果ではないか」(白鳥政徳町長)

引用元:信濃毎日新聞デジタル[2025年10月27日配信]https://news.yahoo.co.jp/articles/)

箕輪町ではこの取り組みの結果、クマの目撃件数が前年の19件からわずか9件へと半減。

シカ用の罠に誤ってかかる「錯誤捕獲」も17頭から3頭へと激減しました。

町が主体となってヤブの刈り払い補助金を出すなど、地域ぐるみで“人とクマの生活空間を分ける”努力を進めたことが奏功したと見られています。

広域的な取り組みの必要性

白鳥町長は「熊に市町村境は関係ない」と指摘し、県全体でのゾーニング導入を呼びかけています。

実際、長野県ではすでに10市町村が同様の取り組みを進めており、上伊那地域では箕輪町と伊那市が先行導入しています。

このように、自治体単位で**「クマと人の境界線」を地理的・社会的に整える仕組み**を構築することは、

自衛隊の出動よりも長期的かつ持続的な解決策として注目されています。

白鳥政徳町長は「地域の皆さんに協力してもらい緩衝地帯を作ってきた効果」と語り、県にも広域的な取り組みを要望しています。

こうした「ゾーニング」は、軍事力に頼ることなく、地域と行政が協働して安全を守る現実的なモデルケースといえます。

今後は、クマとの共存を前提にしながら、科学的なデータと地域の知恵を融合させた取り組みが求められます。

自衛隊による支援も大切ですが、「人と自然の境界線をどう守るか」を地域ごとに考えることが、真の安全につながるのではないでしょうか。

まとめ

秋田県をはじめとする各地で深刻化するクマ被害に対し、自衛隊の後方支援要請という異例の対応が取られました。しかし、法的制約のもとで自衛隊が直接駆除に関与することは難しく、過去の事例も例外的なものであることが分かります。

一方で、長野県箕輪町のように「ゾーニング」によって人とクマの生活圏を明確に分ける取り組みは、実際に被害を減らす成果を上げています。これは、軍事力に頼らず、地域と行政が協働して安全を守る持続可能なモデルといえるでしょう。

クマとの共存を前提とした社会を築くには、法制度の見直しや専門人材の育成といった中長期的な視点とともに、地域ごとの知恵と工夫を活かした対策が不可欠です。命を守るために「誰が動くか」ではなく、「どう仕組みを整えるか」が、これからのクマ対策の鍵となるのではないでしょうか。